文/吳嘉寶

攝影比賽分成黑白組、彩色照片組、彩色幻燈片組,到底有什麼不對?電腦影像該分在哪一組?(註9)

最近從幾位攝影友人口中,不約而同的聽到同樣的「意見陳述」(其實,抱怨的成份比較多?):這一屆全國美展第一名的作品,是用電腦合成的影像,這對使用軟片拍照的人似乎不太公平。以後我們應該如何修改攝影比賽的規則,來『防止』同樣的事情發生,或將越來越多的電腦影像作品,在攝影比賽中適當的分組、歸類。

這不由得使筆者想起,這幾年來在筆者身邊發生的三件事情,第一件:在去年由中國文化大學主辦的「八十五年度全國大專院校攝影比賽」中,筆者將評審作品的分類,從傳統的黑白組、彩色照片組、彩色幻燈片組,改成紀實組、創作組、數位影像組,每一組之中則不分黑白或彩色,而採混合比賽(註1)。在比賽前後,筆者就看見大專學校間的 BBS 站上有許多大學生對作品評審的分類方式,提出質疑(註2)。對於這樣的質疑,筆者個人的回答則是:攝影比賽,本來就是視覺表現效果的競賽,而非攝影技術優劣(註3)或攝影材料等級的評比。就像我們可以了解,如果攝影比賽分成廣角鏡頭組、標準鏡頭組、望遠鏡頭組,或是使用濾色片組、非使用濾色片組,甚至尼康相機組、堪農相機組、美樂達相機組的話,相信一定會讓大多數的人笑掉大牙,因為不同鏡頭、材料的選擇,本來就是創作中的一部份,也是攝影家創作能力的展現,既然是攝影比賽,當然就應該比這些。和這樣的道理完全相同的,「這張作品應該用彩色表現比較適合?或用黑白表現比較好?」之類的選擇,不也是作者創作能力的一部份嗎?至於使用彩色幻燈片或彩色負片會在色彩表現上產生極大的差異,該用彩色負片拍或用彩色幻燈片拍,甚或;先用彩色幻燈片拍之後再將幻燈片所得的影像忠實複製在彩色相紙上...等等,都是材料特性的認知與影像轉換技術的掌握,這些本來就是做為攝影家至少應該具備的攝影常識。既是如此,還要將它們分類不是很奇怪嗎?第二:記得在第一屆台北攝影節新人獎的評審會中,看見當時參展的作品中,有在自製的燈箱上黏貼透明片的、也有在照片上用油彩畫上筆觸的,當時就有一位評審委員在開始評審之前提議,評審委員是否應該先對「純粹」的攝影作品必須符合哪些條件?討論出一個的精確定義。也就是「純粹」的攝影作品,應該在外觀上呈現什麼樣的狀態?當時筆者個人不但極力反對這個提案,事後更在當時的視丘攝影美術館舉辦了鼓勵新人「搞怪」的「台北攝影節新人獎落選展」(註4)。第三是:在第二屆台北攝影節新人獎的評審會中,看見參賽作品中廖慶昇、陳順築的作品(用傳統觀念看,兩者的作品都是「作怪」的作品),記得也有一位評審在評審之前提議,評審團是否應該先訂出一個「技術佔多少百分比?、創意佔多少百分比?、材料佔多少百分比?」的規則,當時筆者也極力反對這樣對判斷作品優劣毫無益處的「規則」;事後,不但廖慶昇奪得第一名,陳順築奪得第二名。在這裡,筆者必須要特別聲明的是:以上這些陳述,絕非表示筆者認為使用傳統銀鹽攝影術製作的銀鹽影像作品(Gelatin silver print),以後就要被時代淘汰、終結掉了,而往後只有複合媒體的、立體裝置的、或使用數位影像創作的作品才有價值(註5)。其實,這種傳統非黑即白的「二分法思維」,正是過去二十年來,台灣攝影歷史所犯過的最大錯誤,即台灣攝影界在報導攝影「領軍」時期﹔大家幾乎一致認為「只有報導攝影(註6)才是正確的,因此可以證明以往的沙龍攝影就是錯誤的」(註7)。

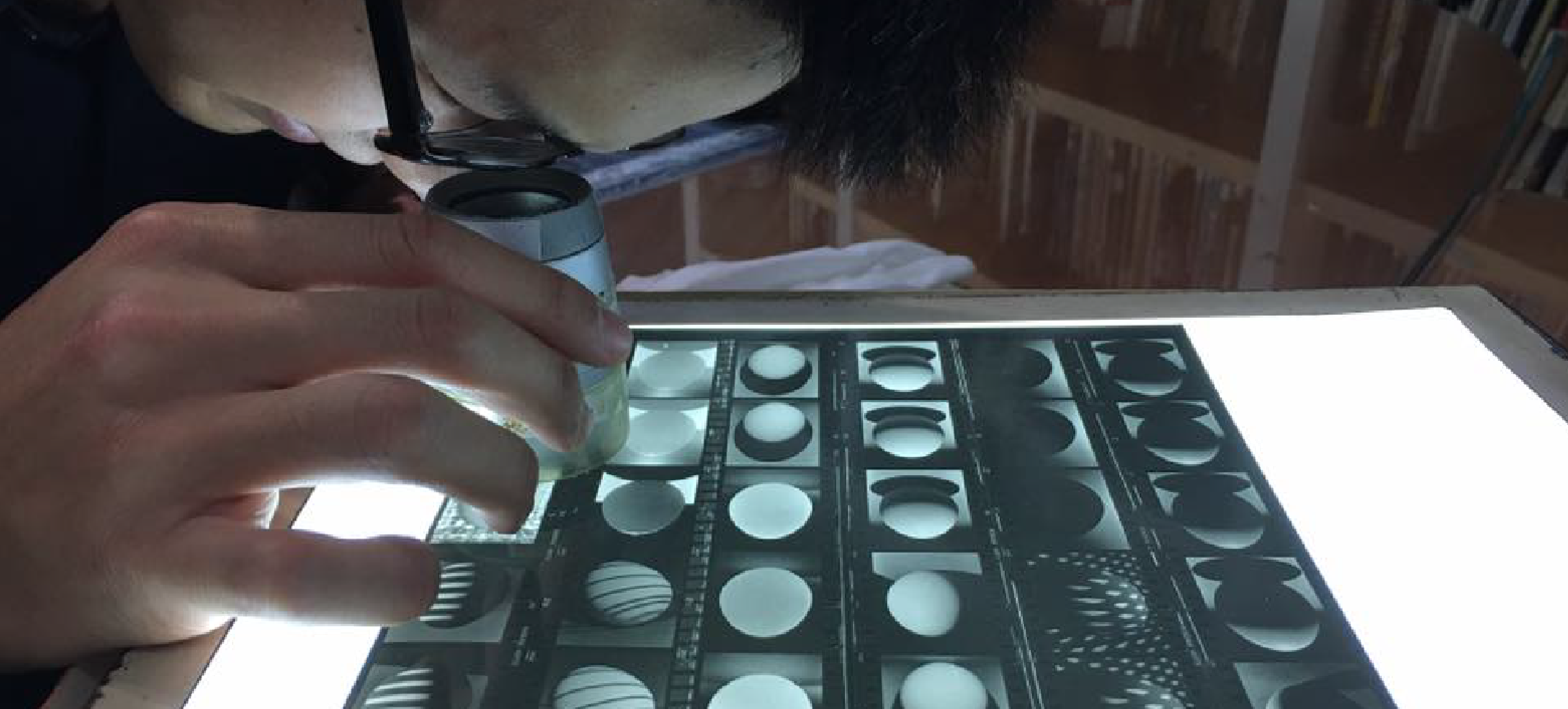

事實上,就像筆者在上期這個專欄中所寫「台灣還沒有攝影系,可是台灣已經不再需要攝影系」文中提到的,如果我們不把傳統攝影教育觀念,修正成含括「視覺、影像、傳播」三階段的知識與技術的話,即使有了攝影系所訓練出來的「攝影家」,也無法面臨他將要面對的時代變遷的挑戰。近幾年筆者在中國文化大學印刷傳播系、視丘攝影藝術學院和國立台灣藝術學院工藝系任教的課程中,就不斷的提醒、灌輸學生一個極為重要的觀念,就是:攝影與繪畫、雕塑、陶瓷、版畫、設計、漫畫相同,它們都是「視覺藝術」,是視覺表現方式的一種,因此其中任何一行的作家,都應該徹底了解「視覺的原理」,方能成事,而攝影與電影、電視、MTV、數位影像、3D 動畫、卡通相同,它們都是「影像藝術」媒體的一種,同樣的,攝影與半色調印刷、電影、電視、影印、數位影像相同,它們都是「影像傳播」媒體的一種。因此與影像創作息息相關的:1.視覺、2.光線、3.影像的成像、投映、複製轉換的原理、材料與技術、4.影像與現實之間的複製理論、5.真與假之間的辯證思考等等,都是這些行業的專業知識中相通共用的,也是他們最應該關心、深入學習的。事實上,筆者在視丘攝影藝術學院於一九八七年成立的初期,就闢設了「光線研究班」的課程。一九九二年,也同時在文大印刷傳播系和視丘攝影藝術學院的日間部,開始講授「視覺心理學」(註8)和「光線寫作班」等課程。用這樣的角度來看,電腦合成的數位影像其實和傳統使用銀鹽軟片的攝影術相同,它們都是影像創作可以利用的一種工具而已,兩者都不應該被特殊看待。

攝影比賽既是利用視覺影像創作者的「視覺表現能力的比賽」,我們在評審時,就應該計較、評判的是:作品影像所呈現的「最終視覺效果」是否達成了作者想要表達的意念,而非作者所使用材料、技術種類的評鑑。就像前面言及的,攝影比賽不應該用黑白照片、彩色照片、彩色幻燈片的方式分組一樣,用電腦合成的、或用數位相機拍攝的作品,當然也應該與使用所有其他不同材料、技術的作品一起,在以題材分類的組別中接受評比了。幾乎就像要印證筆者以上的觀點似的,去年秋天,筆者在台北市美術館看見第二十四屆台北市美展的作品評選,已經從傳統的將藝術分類成:西畫組、國畫組、攝影組、設計組、雕塑組、陶瓷組的比賽,重新分成平面藝術組、立體藝術組兩組,而且平面藝術組的第一名還是陳順築的作品時,筆者不但為台北市美術館的這項改革(與先進國家的相比,雖然遲了些。但是在台灣所有的美展中,台北市美術館應該是最先進行改革的)高興,更為自己的認知與主張也在國內得到印證而升起無限的快慰。沒有任何警示,一切遊戲規則都作廢了Andrew S. Grove:Only the Paranoid Survive(註10)

這個世界正處於遊戲規則不斷改變的環境,傳統與習慣不斷被新的變化衝擊與顛覆,一旦它的力量超過既有資源所能控制的範圍...葛洛夫稱之為「十倍速變化」(10X Change)......不論企業或個人都將陷入無可依恃的惶恐與迷失---王克捷序 Andrew S. Grove:Only the Paranoid Survive(註11)

這些現象除了顯露出台灣攝影界沿襲了數十年的攝影比賽,其遊戲規則本身存在著種種結構性問題之外(註12),更向我們發出強烈的警訊:時代正以我們不容易警覺到的速率快速前進。就像汽車行進中,除非定睛細看,否則在車中的人不容易察覺從車旁擦身而過窗外景物的細節一樣,二十世紀末的今天,我們所處的時代正以極為驚人的速度向前飛快突進之中,而且台灣的攝影界也不例外。「到底有多快?」。且聽聽這些專家的說法。彼得拉治 Peter Large 在他的「再探微電腦革命」 Micro Revolution Revisited 中,這樣說道:「這三十年裡所生產的資訊比過去五千年還多,全世界每天約有一千本書籍出版,而所有的書面知識每八年就增加一倍」。被譽為資訊建築師的理查伍爾曼 Richard S. Wurman 在他一九八九年的名著 Information Anxiety 也這樣提到:「一份紐約時報所包含的資訊,比十七世紀一個普通英國人一生中可能碰到的還多。......現在可用的資訊每五年增加一倍,不久將變成每四年增加一倍......」(註13)。「好!的確蠻快的。但是,資訊幾年成長幾倍與我何干?」、「或,這與台灣的攝影有啥關係?說得更具體一點好嗎?」您可能會這樣說。讓我們聽聽電腦界的巨人英代爾Intel企業的總裁安迪魯葛洛夫AndrewS.Grove怎麼說,葛洛夫在他的新著【Only the Paranoid Survived】,這樣分析:「新的技術、手法、科技可能會顛覆舊秩序從而改變...先是有風,然後是颱風。先是有浪,然後是海嘯......所發生的巨幅變化,我稱之為『十倍速變化』(10X Change),意謂該力量的份量已較前一刻成長十倍。......面對此種十倍速力量,你有可能無法決定自己的命運。」、「然而,每過一陣子,科技總會發生巨幅變化,於是以前做不到的事,現在做得到了,有些事則可以做得比以前好上十倍,或快上十倍,或便宜十倍」(註14)對「十倍速」缺乏清楚的概念嗎?麻省理工學院的菲力普摩理生教授夫婦 Phillip & Phylis Morrison 在一九八二年出版的名著「十的次方︰關於宇宙間事物的相對尺寸」Powers of Ten:About the Relative size of Things in the Universe 可以為這個問題做最好的解釋。摩理生教授在書中,用四十二張互相差十倍大的圖片,就將整個人類所知的宇宙,從最外端到最裡面的世界完全走了一遍。(註15)我們姑且從其中取一段大家更容易有概念的部份來看,整個地球的大小是以 1000 公里(107 公尺)為單位計算的世界,而我們的指紋或肥皂上的泡末大小則是以公分為單位的世界(10-2 公尺)。因此,如果以 10 的乘方來看,兩者「僅僅」相差 10 次 10 的乘方而已。換句話說,如果我們每向前進一步,就向前進了 10 倍距離的話,只要前進十步的距離,我們就可以從「把整個地球放在掌心上玩的世界」,前進到「把手指尖當操場大的世界」。「十倍速」的速率,可以造成的差異有多大,實在不難想像。葛洛夫在「十倍速的時代」中所要強調的正是,資訊爆炸時代裡,急速增長的資訊量不僅會讓我們因為無法掌控(從容地吸收、運用)資訊而患上資訊焦慮症(註16),一旦資訊的增長與其對各專業領域的「局勢」變化以「十倍速」的速率增長,這種「十倍速」的變化就足以教那些未能警覺到變化的人,在暴增的資訊中滅頂、在新時代中無法生存。因此「十倍速」的時代中,傳統的觀念無法理解新時代中發生的新事物,傳統的遊戲規則幾乎要完全作廢,也就成了理所當然了。嬰兒潮世代的父母完全無法理解 Y 世代新新人類兒女的心理,正是最佳例證,葛洛夫在他的書中也說到,在既有環境中越是既得利益者或是成就越大的明星級人物,不僅越不容易觀察到十倍速的變化,也越不容易在十倍速變化中存活下來。國內知名的政論家楊渡,在今年三月九日中時晚報的星期論壇中便以「台灣的十倍速時代」為題,說明宋七力事件前後謝長廷的政治生命、十四和十五號公園拆遷前後陳水扁市長在台北市民心中的形象、一九九七年政府在立法院的決議底下「放假慶祝」之後,228 事件在國人心目中的定位等等,我們所熟知的「人與事的容貌」,是以怎麼樣的速度,在我們或當事人「來不及察覺」的狀況下,就已經變得「面目全非」了。台灣攝影界在近幾年來的變化,何嘗不是如此?

記得在一九八一年爵士攝影藝廊開幕邀請展中,筆者在展期中以「高品質黑白軟片的沖洗」為題演講,當時前來聽講的觀眾不僅將爵士藝廊的二樓塞滿,一樓走廊下還站滿著無法上樓的熱情朋友聚精會神地聽著擴音機傳下來的演講;一九九七年的現在,如果再有相同講題的演講,肯定是無法吸引任何聽眾,即便是台北攝影節或台北攝影藝廊舉辦的任何形式的演講,都很難再有一次吸引五十位以上聽眾的場面,就在許多台灣人面對日本人,還要不自覺地在心中浮起一絲絲自卑感的時候,台灣的婚紗攝影業不但已經從技術、資金、材料全面搶占大陸與東南亞的婚紗攝影市場;日本、韓國的照相館業者要定期來台參加講習;台灣婚紗攝影業者的經營方式,開發市場規模的術,更成為東南亞與東北亞相關業者競相學習的最高典範,還不到十年之前,在台灣,「從事攝影創作」幾乎就是「到深山原住民部落或鹿港、淡水旅行拍照」的同義詞。甚至第一、二屆的台北攝影節新人獎的得獎作品都是所謂的報導攝影作品。一九九七年的現在,不但許多大學的(尤其新聞系的)攝影老師明令學生拍攝作業時,要遵守「老人、小孩、狗、寺廟老屋、祭典」的五種不准拍,台北攝影節的新人獎攝影比賽中,所謂報導攝影作品的得獎名次也在節節後退之中。

一九八七年解嚴前後,拜街頭運動、警民衝突、政黨對抗、大小選舉之賜,曾經極為活躍、而且是人才濟濟的台灣報導攝影後期攝家,在一陣得獎、出版專輯、展覽的熱潮之後,一九九五年起我們就很難在展覽、雜誌中再看見這些人作品的蹤影了,才不到五年前,只要去過一趟尼泊爾或哪一洲的沙漠旅行,就可以開一個獲得熱烈掌聲的攝影個展,那時攝影家總是抱怨公立美術館不重視攝影藝術,大有英雄無用武之地之慨。曾幾何時,這兩年來有目共睹的,在台北市立美術館舉行的攝影展之多,展覽場地之大,實在已經到了「不要擔心沒有場地可展,只怕你沒有夠多、夠大、夠好的作品展」的地步了,轉眼之間,我們的攝影家竟然已經處在「沒有三兩三,不敢上梁山」的境遇了。

筆者在前兩期連載中所提;二十年來,台灣全國攝影界的上上下下,都異口同聲呼籲政府應在大學裡設立攝影系,可是現在,台灣已經不再需要攝影系了。同樣的,傳統的攝影比賽規則已經被近幾年,不斷推陳出新的新新人類攝影作品「捅」得千瘡百孔、無法應付,更是最佳寫照,而且就在可能還有人千方百計的想在攝影比賽規中,訂定一些規則限制「非純粹攝影作品不准參加」的同時(註17),台北市美術館已經將攝影與油畫、國畫、水彩、設計等其他媒體的比賽融合在「平面藝術類」裡面了。

當國內還有一大堆攝影同好,試圖仿效日本的例子,設立組織推動呼籲政府設立「攝影美術館」的同時,日本藝術界與藝術研究員(Curator)之間早已經有了「攝影本來就應該在一般美術館中受到重視(註18),攝影界應該設法呼籲既有的著名美術館增加本地攝影作品的收藏與研究(註19),試圖在著名的美術館之外,另外設立攝影美術館,不僅是模糊焦點、浪費社會資源,而且更容易在一般人心目中,加速矮化攝影在藝術文化中應有的地位」之共識。

當許多與大陸攝影家、攝影教授有所交往的台灣攝影家、攝影老師,心裡存的一絲絲「驕傲、自大」可能還沒有消去的時候,大陸攝影家馬小虎等人的攝影作品早已在世界級的攝影展中與 Lewis Baltz、Larry Clark 等國際攝影大師同在一個主題展中展出了(註20)這些,正應了葛洛夫所說︰「沒有任何警示,一切遊戲規則都作廢了。」葛洛夫又說︰「當十倍速力量降臨,我們只能選擇接受改變;要不,我們只能毫無選擇地步向不可避免的衰亡之路。」(註21)如何面對這樣的變化?葛洛夫向我們提出了「策略轉折點 Strategic inflection points」的觀念。「策略轉折點是指一個企業的基本構成要素即將發生變化的時候,這變化可能是往一個新高點爬升的大好機會,但同樣也可能意味著即將走向末路」、「策略轉折點即是舊的結構、經營守法極競爭方式,轉變為新結構、手法、方式,各種力量的均勢發生巨變的時候」(註22)

是的!在二十世紀末席捲全球、侵襲人類所有文明的十倍速時代中,台灣攝影正站在︰「不成,就要敗」的策略轉折點之上。台灣的攝影藝術家、專業攝影師,正站在「不趕快進步、升級成為視覺藝術家(不拘泥於僵化的攝影形式),就要被淘汰成為相機操作技術員」的策略轉折點上。

台灣的攝影器材銷售業界、快速沖洗業界,正站在「不開始正視數位影像器材,盡快掌握數位影像系統器材的流通管道,就要被市場淘汰」的策略轉折點上;台灣的攝影器材生產業界、婚沙攝影業界,正站在「不能忽視大陸與東南亞市場,否則就要被市場淘汰」的策略轉折點上;台灣的攝影教育界,更是正站在「不將傳統的攝影教育內容盡快擴充成涵蓋『視覺、影像成像投映與轉換的材料與技術、影像傳播』三大範圍的理論與應用技術的話,就要害學生還沒畢業就要被未來市場淘汰」的策略轉折點上。

換句話說,就是以十倍速向前突進的「數位影像科技」以及「疆界(攝影與媒其他媒體間、台灣與其他國家的國境間)的消失」,讓我們在二十與二十一世紀的世紀之交,恭逢了台灣攝影的策略轉折點!

就像葛洛夫所說︰「策略轉折點無所不在,既非當代獨有的現象,也不局限於高科技產業,更不是什麼不可能發生在自己身上的事」、「一旦某個行業遭遇策略轉折點,古老技藝的專家就可能陷入困境」、「在早先的產業結構中越成功的公司,應變的過程越艱難」(註23)在現今的台灣攝影社會中,誰是葛洛夫所說︰「古老技藝的專家、在早先的結構中成功的公司」?豈不是那些一九七○年代、八○年代就已經從國外留學歸國,現在正在大學裡面從事攝影教學的攝影老師?豈不就是那些在台灣的「報導攝影時代」獨領一時風騷﹔目前年紀在三十五至六十左右;攝影青年人人想親之即之;大學攝影社團競相邀請演講的那些攝影大師?我們不妨這樣算算,就可以知道在十倍速的時代中,這些老師現在正在教什麼,或那些攝影大師在演講的時候說些什麼話,對莘莘學子而言,有多重要了,一個人從大一算起到服完兵役進入社會就業為止,至少需要六年的時間,如果要算到這個學生能夠在工作崗位上獨當一面,則至少需要十五年的時間,從一九九七年的現在算起,六年以後是二○○三年,十五年以後是二○一二年。如果我們能夠清楚體會到十倍速時代的真義,而且了解現在我們的所言,將如何影響學生未來一輩子攝影人生的話,我們就應該會對自己在課堂上所教的內容、在演講中所講的話更謹慎、更負責任了。

聽聽葛洛夫怎麼說︰「請抓住機會!最先採取行動的人,也就是別人還猶豫不決時率先起步出發的公司,才能真正在時間上領先競爭者。時間優勢是市場優勢的最佳保證,反之凡是試圖抗拒新科技浪潮的人,即使非常努力,也必然會因為坐失良機而面臨失敗。」(註24)記得一九九二年春天,筆者到德國科隆舉辦的 Photokina 商展,當時就已經在會場中看見專為營業照相館設計,一套從照明光源到照片輸出的完整數位影像攝影系統,雖然當時筆者用肉眼都很難辨識出那個系統輸出的影像有什麼缺點,但是由於整個會場只有極少數幾個廠商推出類似產品,因此還不能讓筆者對當時那一套數位影像系統有多深的印象。一九九五年,筆者再度前往德國參加杜塞道夫舉辦的印刷機材大展 Drupa,會場中,從柯達、富士、愛克發、柯尼卡到真納、尼康、哈蘇、堪農、美樂達......,任何一家跨國大廠都對「數位影像的攝製、處理、輸出」提出完整的解決方案。

當時會場中清一色數位影像系統的氣氛,就讓筆者深深感受到數位影像科技終將,不!應該說是「已經」改變了世界攝影文化的樣式。綜合幾天在會場所見所聞筆者得到以下三個結論︰1.數位影像時代已經用十倍速的速度來臨,它取代銀鹽攝影成為影像產業的主流是必然的結果,甚至不止一位學者預言數位影像的輸入與輸出系統將在公元二千年是完全成熟。2.設計、攝影、印刷已經在全球的範圍與規模中,融合成一個相互緊密結合而不可分割的事業體(註25)。筆者想:如果我們希望自己在大學中所教的,是學生們將來十年,甚至二、三十年以後都還用得到的;而非就將要被時代變化的洪流淹沒的知識,我們就應該有所反應。(註26)第二年,筆者就徹底修改了筆者在文化大學印刷傳播系講授的「攝影學」的大綱,也修正了筆者所講授的﹔從一年級到四年級﹔與影像複製及創作有關的課程內容,同時也將視丘攝影藝術學院夜間部「攝影進修班」的授課內容更新加入大量關於影像傳播的原理,並且同時提出包括視覺心理學、影像美學等一系列「攝影家升級成視覺藝術家」的專案課程。去年春天,文大印傳系紀念創系三十週年,舉辦了兩岸三地印刷高等教育研討會,在會中筆者所提出的「影像教育在印刷教育中的定位」論文中,筆者就提出了未來攝影學應改修正的內容、大學的平面傳播教育應該設定為五年至六年的學程等建議(註27)

在筆者的建議下,即將於今年四月十二、十三,兩日於淡水洲子灣海濱遊樂區舉辦的八十六年度中華攝影教育學會年度大會中,也將舉行由筆者主持以「數位影像時代中,傳統攝影教學應如何因應」的專題教學研討會,會中將有松山高商廣設科主任鄭國裕主任發表「數位影像的教學報告」,淡江大學教學科技組組長馮文星老師發表「數位影像對攝影的影響」,筆者發表「數位影像時代中,傳統攝影學教學內容應如何修正」三場專題演講。演講之後還有一場為時三個小時的綜合討論。就像葛洛夫所說︰「請抓住機會,最先採取行動的人......才能真正在時間上領先競爭者...時間優勢是市場優勢的最佳保證,反之凡是試圖抗拒新科技浪潮的人,即使非常努力,也必然會因為坐失良機而面臨失敗。」筆者深信,唯有我們認真而又及早面對台灣的十倍速時代,我們才能在巨大得超乎我們想像的強敵環伺的險惡環境中,讓自己也讓下一代存活下來!

註解

-

註1

-

事實上,在該次比賽中筆者在事前的籌備討論會中,提出了下列三項改革意見,在與會的各教授同意通過後實施。一、此文中所述,改變分組的方式。二、由廠商贊助所有的獎品所需的經費、並同意參展作品須使用廠商的產品(關於此項改革,也受到相當激烈的抨擊,希望以後有機會與大家討論此項觀點)。三、將評審費由以往的一千元不等,調成比較合理的每位評審五千元。

-

註2

-

事實上,筆者認為連「數位影像組」都不應該分出來。但是一來,想要強調該次比賽是第一次有「數位影像組」的大專攝影比賽。二來,也想鼓勵已經在進行數位影像創作的同學提出作品出來。三是,也怕改革的太快,大多數的人會不適應。其實,筆者個人比較認同文藝創作比賽中所分的 Fiction(亦即創作組)與 Non fiction(亦即紀實組)的分法。

-

註3

-

攝影技術優劣的最終影響,不外是讓作品的最終視覺狀態,是否可以達成理想的視覺表現效果。

-

註4

-

雖然在該屆比賽中,所有非傳統平面的銀鹽影像照片(Gelatin Silver print)影像作品都全軍覆沒。但是個人認為那些學生的創意與與勇於嘗試的膽識,非常值得鼓勵。再加上這類作品的出現,在台灣的攝影歷史上,有重要「里程碑」式的意義,因此主動邀集他們的作品籌劃了該次的「落選展」。

-

註5

-

去年春天,筆者為東京銀座著名的守護神花園藝廊(Guardian Garden)策劃舉辦了由八位台灣攝影、家八十件作品組成的「台灣攝影的新世紀」攝影展,去年九月再將原展搬回台北爵士攝影藝廊展出。在東京和台北展出時的討論會中不約而同的,都有與會者提出同樣的問題。就是:「請問這樣的展覽是否想要告訴我們,未來台灣的攝影發展趨勢中,是不是只有裝置攝影才有前途?而報導攝影將會完全滅絕?」。

-

註6

-

其實 1975 年到 1990 年間,主導台灣攝影文化形態的所謂「報導攝影」,以我們所能見到的作品內容來論,筆者認為應該稱為「街頭攝影」比較適當。這也是 1985 年創刊的「人間雜誌」要將他們的攝影形式,捨棄「報導攝影」改稱為「報告攝影」的原因。

-

註7

-

1996 年底,在中華攝影教育學會舉辦的人像攝影研討會中,與會演講的張美陵和笠原美智子兩位學者,在回答會眾所提的問題時不約而同的都提到:「女性主義的觀點並非用來證明男性中心的觀點是錯的!」相反的,女性主義的言及,僅是在向世人說明除了男性觀點之外,還有女性觀點的存在。也因此,以此類推,就像女性觀點與男性觀點都應該被世人平等看待一樣,同性戀的第三性或其他可能的第四性等等的觀點都應該被世人平等看待。

-

註8

-

上過這個課程的同學都知道,其實這個課程的正式名稱應該是「認知心理學」。在科學領域中,一九三零年代曾經以「完形心理學 Gestalt Psychology」的名稱存在的視覺心理學,在一九六零年代以後已經被涵蓋範圍更廣、定義更精確的「認知心理學 Cognition Psychology」取代。但是就像註二所提及的,在大多數人對認知心理學與影像創作之間的必要關係,還沒有清楚的了解之前,也為了學生容易望文生義起見,只好妥協地使用「視覺心理學 Visual Psychology」這個名稱了。

-

註9

-

如果您對筆者討論的議題,有不同的意見,誠摯的歡迎您用 Email 來信與作者討論。筆者的 Email 地址是 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它。

-

註10

-

Andrew S. Grove:Only the Paranoid Survive。中文譯名:【十倍速時代】王平原譯、大塊文化公司出版。頁 41。

-

註11

-

同註10。頁 10。

-

註12

-

過去十幾年來,筆者在全省各地參與各式攝影比賽評審的經驗中,逐漸發現台灣過去幾十年來因循傳承下來的攝影比賽規則,其實隱藏了許多不合邏輯或錯誤認知攝影本質的問題。除了前文所述:將作品分成黑白照片、彩色照片、彩色幻燈片的傳統式組別分類有問題之外,筆者也曾在一九九四年舉辦的第四屆台北攝影節專刊中撰文指出:諸如台北攝影節之類;對社會造成巨大影響的攝影比賽採用眾評審對作品採分計點的評審方式是不合時宜的。請參閱第四屆台北攝影節專刊第二十六頁的拙文【都是陳順築惹的禍】。

-

註13

-

中文譯名︰「資訊焦慮」、張美惠譯、時報文化出版公司出版。

-

註14

-

同註10。頁 44、45、80。

-

註15

-

從人類所能觀察到的最遠距離,也就是走右兩端相距 10 億光年的距離範圍(在這種距離範圍之中,一個銀河系只有細沙一般大小),到人類所知最小的粒子「夸克」﹔也就是 10-16 公尺的世界。(在這裡,「夸克」會像手掌一般大的)

-

註16

-

見註10。頁 38。

-

註17

-

參閱一九九七年四月號攝影天地頁四十二趙樹人文︰【從「電腦合成影像與裝用玻璃者不收」談攝影】。

-

註18

-

世界最早設立攝影部專司收藏攝影作品與攝影展的當是美國紐約的現代美術館。日本的橫濱美術館與川崎市民美術館雖然都不是攝影美術館,但是兩者都有豐富的攝影作品收藏。

-

註19

-

事實上近幾年來,台北市立美術館收藏台灣攝影家作品的數量也不少,只可惜在收藏作品的選擇缺乏計畫性與研究性。

-

註20

-

參閱橫濱美術館 1997 年 2 月 1 日至 3 月 30 日 Absolute Landscape:Contemporary Photography between Illusion and Reality 展。

-

註21

-

同註10。頁 211。

-

註22

-

頁 16、49。

-

註23

-

同註10。頁 100、66。

-

註24

-

同註1。頁 70。

-

註25

-

文具店不再有針筆可以買,完稿員、照相打字行已經消失,全球的設計業已經完全數位化。

-

註26

-

以筆者個人的經驗為例,二十五年前筆者在日本大學攝影系就讀時,花費最多時間與精力習得的攝影技術與知識,大致只能滿足筆者自日大畢業後在台灣從事專業攝影工作期間將近五年所需。反而求學當時並沒有花費多少力氣學習的攝影理論與攝影史、攝影大師作品研究等課程,卻供應了筆者自畢業後將近十五年專業攝影工作與攝影教育之所需。而筆者在日大攝影系創辦人金丸重嶺教授逝世前所上的專題研究,以及另一門每次上課學生都不超五位的課程中,所接觸到的「視覺原理、完形概念」卻是引導筆者至今還能不斷更新教學內容的最大原動力。這正是能夠供應筆者自日大畢業後三、四十年都管用的課程,也是筆者時時警惕自己的教學與研究的榜樣。

-

註27

-

請參照「兩岸三地印刷傳播高等教育研討會論文集」、一九九六年六月、中國文化大學印刷傳播系編印。

Copyright © Wu Jiabao.

著作權為吳嘉寶所有,任何形式的複製,均應事前徵得作者的書面同意。